【編者按】 本期信息速遞基于德溫特專利數據庫,對高性能碳纖維技術進行專利計量和可視化分析。通過對全球專利權人的分析,結合重點機構產業調研,識別碳纖維領域國內外重要申請人,分析我國全產業鏈的現狀及問題。盡管中國為持有碳纖維領域專利數量最多的國家,但我國專利申請集中度低,缺乏巨頭企業,我國產品與國外先進企業產品存在代差。目前,我國已經在全產業鏈初步形成了產學研用的發展模式。為發展我國高性能碳纖維產業,應對國外產業封鎖的局面,提出以下建議:1.制定產業扶持政策,應對國外壟斷封鎖。2.全國資源聯動共享,聯合研發與制造主體,逐步完善產學研用發展模式。3.以航空航天需求為牽引,打造高端應用為主的碳纖維全產業鏈發展模式。4.提高專利質量,積極獲取海外專利保護,為創新成果保駕護航。

一、概述

(一)碳纖維概述

高端新材料的研究是高端制造業發展的基礎,有助于帶動高端制造業全產業鏈的發展,新材料作為引導性新興產業正成為未來經濟社會發展的重要力量。根據國家的政策要求及定位,我國制造業應集中發力于高端制造業,著重突破關鍵共性技術,打造全產業鏈的發展模式。而碳纖維正是這樣一種廣泛應用于高端制造業的基礎共性產品。

碳纖維是一種含碳量在95%以上的高強度、高模量纖維的新型纖維材料。碳纖維比重不足鋼的四分之一,強度卻是鋼的7到10倍,具有重量輕、強度高、耐腐蝕的特點,在國防軍工和民用方面都是重要材料,適用于高端制造業[1] 。然而日本和美國長期壟斷碳纖維技術,對我國進行技術封鎖,使得我國碳纖維發展之路十分坎坷。本文通過對德溫特數據庫檢索得到的碳纖維產業鏈相關專利進行解讀,結合對國內碳纖維產業鏈重點企業調研所獲取的數據進行分析,對我國的碳纖維產業發展現狀進行梳理,總結碳纖維產業目前存在的問題,并提出發展建議。

(二)數據來源

數據來源以德溫特數據庫為主Incopat數據庫為輔,檢索要素如表1所示,獲取相關數據后進行數據清洗和去噪,共得到相關專利109091項。將檢索得到的數據進行有針對性的分析和解讀,運用德溫特的theme scape專利地圖對篩選后的特定專利進行統計分析,研判產業鏈分布及所關注的技術熱點。

表 1 碳纖維檢索說明表

數據來源 | ■Derwent ■Incopat |

檢索范圍 | ■中國■美國■日本■英國■德國■法國■瑞士■韓國■俄羅斯(含前蘇聯)■印度 ■EPO ■WIPO ■臺灣 ■歐洲其他國家 |

檢索時間 | 至2019-08 |

相關分類號 | D01F9/00;B29C70/00;C08K7/00;C08J5/00;C08K3/00;C04B35/00;B32B5/00;B32B27/00; C08K9/00; |

關鍵詞 | 碳纖維;炭纖維;碳素纖維;“CARBON FIBER”;“CARBON FIBRE” |

去噪結果 | 共檢索到相關專利109091項。 |

二、國外碳纖維產業鏈發展現狀

(一)日本在產業鏈上游形成壟斷,積極拓展全球市場

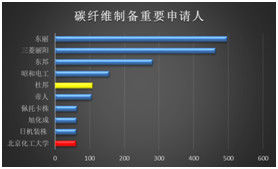

日本是全球最大的碳纖維生產國,日本碳纖維產業發展最早,產業化方面如表2所示,目前日本三大巨頭,即日本東麗(Toray)、東邦(Toho)和三菱麗陽(Mitsubishi Rayon)的碳纖維產量約占全球70%-80%,在世界范圍內處于市場壟斷地位。從專利數據上分析,碳纖維全球專利申請量排名前20的專利權人中前七位均來自日本(圖1),其中,東麗公司以2738件專利申請量居于世界首位。結合前期產業研究,2018年4月,專利申請量排名第三的東邦公司和申請量排名第四的帝人公司合并,日本碳纖維產業的行業壟斷進一步增強。從產業上,東麗公司生產的碳纖維,無論品質、產量還是品種均居世界前列。

日本已經形成了較為完備的全產業鏈的發展模式,以東麗公司為例,東麗公司申請專利所涉及的技術領域已經覆蓋了全產業鏈(圖2),產業鏈上游碳纖維制備方面,重點申請了熱處理相關的專利,產業鏈中游碳纖維復合材料方面,重點申請了環氧樹脂組合物、碳纖維增強樹脂基復合材料相關專利,產業鏈下游碳纖維應用領域方面,在汽車、橡膠輪胎重點布局了相關專利。碳纖維技術的突破帶動了日本高端制造業的發展,日本國內應用領域發展形成了以豐田、本田等汽車應用領域為代表的高端制造業。其中,豐田公司以494項專利位居全球碳纖維申請量的第七位,申請專利涵蓋了高壓氣瓶、燃料電池和碳纖維復合材料車門等技術領域,足見其對碳纖維材料的重視程度。然而,東麗公司的碳纖維業務真正扭虧為盈卻是依靠歐美公司快速發展的航空航天制造業需求。東麗公司積極拓展海外市場,尤其是為波音、空客等歐美飛機制造商供應了大量碳纖維產品,包括波音737的次承力部件、波音777飛機的主承力部件、波音787、空客A320主承力部件、超大型客機A380等。2018年,東麗收購了TenCate先進復合材料控股公司以期占領小飛機市場。

表 2 :2011-2018年國外主要PAN基碳纖維企業生產能力統計(來源:企業調研)

2011-2018年國外主要PAN基碳纖維企業生產能力統計(kt/a) | |||||||||

序號 | 企業 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |

1 | 東麗集團 | 17.6 | 17.6 | 20.8 | 23.3 | 26.8 | 27.5 | 28.9 | 30 |

2 | 東邦特納克斯集團 | 13.5 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |

3 | 三菱麗陽集團 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |

4 | 臺塑集團 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |

5 | 美國赫氏公司 | 5.5 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |

6 | 美國氰特公司 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

8 | 土耳其Aksa公司 | 1.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

7 | 印度Kemrock | 0.4 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

9 | 韓國曉星 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |

10 | 其他 | 0.5 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

圖 1 碳纖維全球專利申請量前20申請人

圖 2 東麗公司碳纖維專利地圖

(二)美國以航空航天需求牽引,帶動產業鏈中游大力創新

美國通過與日本達成同盟關系進行合作,發展建立碳纖維在高端制造業領域的應用技術,進而帶動整個碳纖維產業鏈的發展。在產業鏈下游應用端,歐美將碳纖維重點應用定位在航空航天等高端制造業,依托波音、空客等歐美航空航天企業,以高端需求為牽引,由日本東麗等碳纖維巨頭公司提供碳纖維,帶動美國的預浸料生產廠家赫氏(Hexcel)和氰特(Cytec)公司生產碳纖維復合材料,促進歐美本土產業鏈中上游發展。

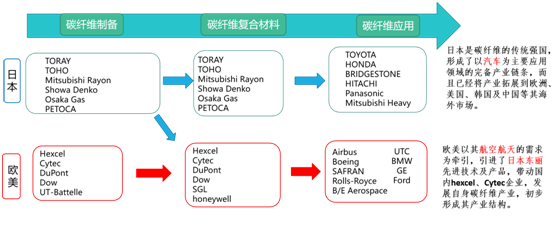

在歐美產業鏈發展模式的引導下,在產業鏈中游,美國赫氏和氰特已成為全球碳纖維復合材料領域的佼佼者。結合專利數據及產業調研數據整理出美國和日本的碳纖維產業鏈構成如圖3。

圖 3 國外碳纖維產業鏈

三、我國碳纖維產業鏈發展現狀

(一)我國碳纖維產業鏈發展面臨問題

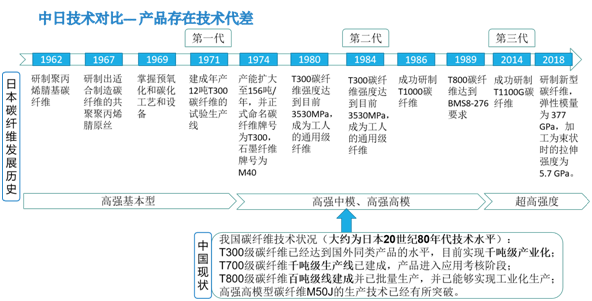

根據專利數據和產業數據的調研分析,我國已突破了一系列關鍵技術,并在碳纖維工程化及產業化方面取得了積極進展,積累了一定經驗。我國現有16家開工企業,其中8家產能在千噸以上,典型企業包括江蘇恒神、威海拓展、中復神鷹等。然而,我國與日本等傳統碳纖維強國在技術上仍然存在較大差距,技術及產業化水平只約相當于日本20世紀80年代的發展程度(圖4)。

圖 4 中日碳纖維產業對比圖

根據對國內碳纖維產業鏈重點企業及高校的調研分析,我國碳纖維產業發展模式存在以下問題:

1.國外封鎖嚴

日本在產業鏈上游碳纖維制備領域具有絕對的優勢,歐美以航空航天需求為牽引,依托日本東麗的碳纖維材料,著力發展碳纖維復合材料研究,根據飛機等飛行器的要求設計制造針對高端制造業應用領域的碳纖維復合材料,帶動了美國赫氏、氰特等企業的快速發展,在產業鏈中游碳纖維復合材料領域實現了自主創新。然而,在碳纖維產業方面,日本和美國對我國采取了封鎖策略,甚至采用產業手段對我國內產業進行打壓。每當國內碳纖維技術或產業取得重要成就時,日本就通過產品降價以打壓國內企業,造成國內創新成果難以取得產業上的應用,破壞國內技術及產業鏈良性發展的循環,造成國內碳纖維產業發展舉步維艱,甚至曾出現與國外碳纖維技術差距逐漸拉大的情況。

2.企業巨頭少

從專利數據上分析,哈爾濱工業大學、中國石油化工股份有限公司和東華大學為國內申請碳纖維專利最多的單位,單個申請人申請量最多為268件,還不及日本東麗公司的十分之一。雖然在專利申請總量上,我國已經超過日本和美國成為碳纖維領域專利量最多的國家,但與國外相比,我國專利申請集中度低,尚缺乏能夠與國外相抗衡的巨頭企業。

3.實際產量低

從產能上,以國際上最為通用的聚丙烯腈(PAN)基碳纖維為例,我國碳纖維理論產能呈現出逐年上升的態勢,但從絕對數量上看,我國大陸PAN基碳纖維生產能力只有日本東麗公司一家公司的一半左右,如表3所示。此外,我國碳纖維產業還存在著產能多產量少的實際問題,在產業鏈中上游,我國已經初步具備了碳纖維生產能力,但是存在現有產能無法充分釋放的問題。國際上的產能釋放率平均達到65%,東麗有時能達到70%,但是我們的產能釋放率才29%,由此造成我國國內實際產量和國外差距進一步增大,這反應出我國碳纖維產業鏈各環節銜接有待完善的產業現狀。目前,我國碳纖維進口數量維持高位,2018年進口量達3477噸,同比增長13.1%。

表 3 :2011-2018年中國PAN基碳纖維生產能力統計(來源:中國化學纖維工業協會)

2011-2018年中國PAN基碳纖維生產能力統計 | ||

年份 | 產能(kt/a) | 同比增長(%) |

2011年 | 6.65 | - |

2012年 | 7.65 | 15.04% |

2013年 | 11.15 | 45.75% |

2014年 | 13.15 | 17.94% |

2015年 | 13.15 | 0.00% |

2016年 | 14.06 | 6.92% |

2017年 | 15.14 | 7.68% |

2018年 | 16.59 | 9.58% |

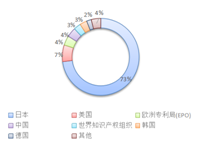

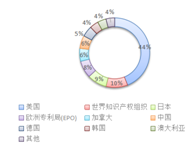

4.專利質量低

在碳纖維專利數量上,我國已躍居全球首位,說明我國碳纖維行業在關鍵領域取得了一定的突破,另一方面,這和我國近年來大力發展知識產權政策密不可分。但對于關鍵技術的專利保護策略而言,我國產業的專利質量還有待提高,與日本和美國的專利布局模式還存在一定差距。以各國專利布局情況為例,美國碳纖維領域海外布局專利高達其總申請量的56%,日本海外布局申請也達到了27%,并且日本巨頭公司已在華布局了大量碳纖維專利,東麗一家公司就在我國布局了106件碳纖維相關專利。而我國的海外申請數量僅占總申請量的1%,遠低于美國和日本(圖5)。另一方面,我國技術人員專利維權意識仍然有待提高,在美國波音公司與北京化工大學的聯合申請中,美國波音公司對2017年申請的兩項專利均提出了國際申請(表4),足見其對我國研究成果的重視。但是北京化工大學僅對該項技術在中國申請的專利具有專利權,而在海外申請的專利文件中明確指出了專利權僅屬于波音公司,從而排除了我國申請人在該項技術的海外權利。

(a)中國 (b)日本 (c)美國

圖 5 各國專利布局情況

表 4 :波音與北京化工大學的共同申請列表

申請號 | 專利名稱 | 申請日 | 同族專利 | 中國申請人海外權利 |

CN106807425A | 廢棄碳纖維樹脂基復合材料熱解催化劑及回收碳纖維方法 | 20170401 | AU2018243576A1 CA3023187A1 EP3433339A1 WO2018183847A1 | 無 |

CN106957451A | 一種從廢棄碳纖維樹脂基復合材料中回收碳纖維的方法 | 20170401 | WO2018183838A1 | 無 |

CN109651635A | 一種回收碳纖維預浸料的制備方法 | 20181109 | 暫無 |

(二)我國碳纖維產業鏈發展現狀

我國已經初步形成了國產碳纖維合作研發、集約攻關的機制和局面,相繼突破了基本型(T300級)碳纖維工程化及應用技術和高強型(T700級)碳纖維工程化關鍵技術,開展了高強中模型(T800級)碳纖維的工程化攻關,正在進行地面考核驗證,開展了高模/高強高模系列碳纖維研發,部分品種具備小批量試制能力。目前,我國碳纖維及其復合材料產業的上游原材料與配套材料、碳纖維研制及生產、復合材料研制與應用等產業鏈布局較為分散,尚未形成規模產業和明顯的產業聚集區。從目前的技術基礎和發展水平看,國內的京津冀、長三角、珠三角、環渤海和東北碳谷、華中六大地區初步形成了一定的產業基礎和產業生態,并呈現出較好的發展勢頭。

1. 產業鏈上游——全國資源聯動促進產業共同發展

碳纖維制備處于產業鏈上游,全球重要申請人依然以傳統碳纖維強國日本為主,中國碳纖維制備領域重要申請人包括北京化工大學、中國石油化工股份有限公司、東華大學、中國科學院山西煤炭化學研究所、威海拓展纖維有限公司等。其中北京化工大學和中國石油化工有限公司為北京市申請人,位列國內碳纖維制備專利申請前兩位,申請了大量聚丙烯腈原絲制備、紡絲原液聚合和界面改性的相關專利。

北京化工大學申請的專利數量躋身全球前十(圖 6),北京化工大學與威海拓展有限公司有四項共同專利申請,說明在碳纖維制造領域,大學和企業已經初步建立起了產學研的合作模式。其中,北京化工大學、威海拓展纖維有限公司、航天材料及工藝研究所和北京衛星制造廠有限公司合作開發了M55J項目,并于2018年5月進行了技術驗收,標志著國產M55J級高強高模碳纖維材料,實現了從工藝到裝備的完全國產化制備[2] 。

圖 6 碳纖維制備領域重要申請人

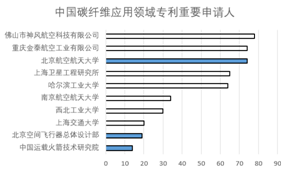

2. 產業鏈中下游——航空航天領域牽引碳纖維高端化

在碳纖維產業鏈中下游,航空航天領域對高性能碳纖維的需求量最為突出,北京地區具有較為集中的航空航天領域研發力量。產業鏈中游復合材料方面,北京地區專利申請量前三名分別為北京航空材料研究院、中國石油化工股份有限公司和航天材料及工藝研究所,2010年由中航工業基礎院、北京市政府、北京航空材料研究院、北京航空制造工程研究所共同出資成立了中航復合材料有限責任公司,其繼承了北京航空材料研究院碳纖維技術的研究基礎,成為我國碳纖維復合材料研發的重要力量。

產業鏈下游碳纖維應用領域北京專利申請量前三位分別為北京航空航天大學、北京空間飛行器總體設計部以及中國運載火箭技術研究院,均為航空航天領域的重要單位。由此可見,在碳纖維應用領域,我國已經具有一定的航空航天應用研究基礎,而航空航天屬于高端制造業,與我國的政策支撐方向相符合。歐美也正是通過在航空航天領域大力發展碳纖維帶動其產業鏈發展,可以預見,隨著我國大飛機等飛行器研發項目的逐漸深入,必將帶動碳纖維在高端制造業具有更為廣闊的發展前景。

圖 7 碳纖維產業鏈中下游重要申請人

四、發展建議

(一)制定產業扶持政策,應對國外壟斷封鎖

碳纖維技術在國外發展已經較為成熟,以日本企業為代表有針對性的進行產品降價以打壓我國碳纖維技術發展,使得我國的創新技術在形成產品并進一步產業化的道路上舉步維艱。以T300級碳纖維為例,當我國碳纖維企業實現T300級碳纖維國產化時,以日本為首的國外碳纖維企業惡意降價傾銷,降價比例高達50%。與此相對應的是,當時我國碳纖維產業正處于初步發展階段,與國外相比產品成本高,穩定性差,面對國外的產品競爭力明顯不足,使得產生的創新成果難以形成產業化應用,從而阻斷了我國碳纖維產業的發展。建議我國出臺相關政策,以應對處于國外壟斷狀態下的高端制造業關鍵技術對我國的封鎖,保護我國創新成果,促進科研項目的產業化,保障包括碳纖維在內的高端制造業關鍵技術產業鏈健康發展。

(二)全國資源聯動共享,產學研用協調發展

北京市聚集了大量碳纖維研發團隊,尤其是航空航天等高端制造業應用研發力量。然而很多高端制造業產業鏈上游仍難以避免生產制造過程中廢氣污水所帶來的環境污染,這與北京市發展政策存在一定矛盾。為了能夠持續推進碳纖維產業化進程,建議發揮北京市已有的產學研用基礎,將北京化工大學與山東威海拓展纖維有限公司所形成的合作模式進一步發展完善,納入更多的京內外創新主體,如江蘇恒神股份有限公司、中復神鷹碳纖維有限公司等,充分協調京內研發優勢與京外生產制造優勢。一方面,京內高校、企業的研發團隊具有較為深厚的研發優勢,掌握國內先進的關鍵技術,可為京外企業提供最新的科研成果,促進京外企業產品的產業化。另一方面,京外企業具有生產制造優勢,產品制備局限小,引入京內的先進技術能夠充分釋放京外企業產能,對科研成果進行實地驗證。進一步地,京外企業產品投入市場應用催生出新的市場需求,能夠反作用于京內創新主體的科學研究,使得科研與生產有效結合,互相促進,從而形成產業發展良性循環,進一步提高產品成熟度,降低產品成本,逐步打破國外封鎖。

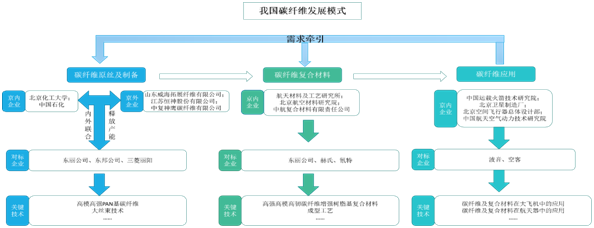

(三)航空航天需求牽引,打通全鏈條產業發展

日本通過美國航空航天需求擴展其碳纖維海外市場,實現扭虧為盈。而歐美也借此機會,引進日本東麗碳纖維產業鏈上游產品,發展產業中游產品碳纖維復合材料,為波音、空客等公司碳纖維應用端提供服務,在全球碳纖維產業鏈中取得一席之地。根據對北京市專利和產業的大數據分析,北京市碳纖維中下游領域創新主體在航空航天領域較為集中,如復合材料領域包括航天材料及工藝研究所、北京航空材料研究院、中航復合材料有限責任公司等,應用端包括中國運載火箭技術研究院、北京衛星制造廠、北京空間飛行器總體設計部、中國航天空氣動力技術研究院等。航空航天高端制造業為我國大力發展的高端制造業,國產大飛機崛起驅動碳纖維作為航空核心材料發展進入快車道。可以預測,我國在航空航天領域碳纖維應用趨勢將會持續增加,可參考日本和美國的碳纖維發展模式,以產業鏈下游航空航天高端應用需求為牽引,帶動上游制備、中游復合材料,整合國內產業鏈各單位優勢,打通碳纖維全產業鏈,實現共同發展(圖 8)。

圖 8 我國碳纖維發展模式

(四)專利質量有待加強,需積極獲取海外權利

在碳纖維領域專利數量上,我國已經躍居全球首位。但專利分析的多個維度顯示,我國專利質量仍然存在問題,尤其是在海外專利權的獲取上存在顯著差距。一方面,我國海外專利布局少,碳纖維領域海外布局專利僅占總申請量的1%。另一方面,在我國創新主體與國外合作研發的項目中,對于知識產權的權利范圍,尤其是創新成果的海外專利權,需要積極爭取,盡量獲取有利地位。

(航天科工基地 李一鳴、馬曙輝、焦文慧、廉曉敏供稿)

本文僅代表研究基地專家觀點,未經許可,不得轉載。

[1]丁剛強. 工業機器人沖壓自動化聯線的技術集成與應用[J]. 裝備制造技術, 2019, 289(01):175-178.

[2]佚名. 碳纖維及其復合材料領域[J]. 玻璃鋼/復合材料, 2017(9):107-107.